大気特論 テキスト

大気特論の受験対策用に、過去に出題された内容を中心に、まとめています。

特に、よく出題される重要なポイントを、下線としました。

過去問の解説・補足や、テスト前のおさらい・確認などに、活用できるよう作成していきます。

燃料

気体燃料

●気体燃料の物性・特徴

| 燃焼効率が高く、すすが発生しにくい。 |

| 硫黄分が少なくSOxの発生が少ない。 |

| 体積当たりの発熱量で、比較することが多い |

| 体積あたりの発熱量の比較 水素<メタン<エチレン<エタン<プロピレン<プロパン ※Cの数が多いほど大きい、次にHの数が多い程大きい |

| 質量あたりの発熱量の比較 プロピレン<エチレン<プロパン<エタン<<メタン<<<水素 |

●気体燃料の種類と性状

| 種類 | 高発熱量 (MJ/m3) |

|

|---|---|---|

| 天然ガス LNG |

乾性ガス CH4:95%と少量のCO2 |

40 |

| 湿性ガス C3H8やC4H10を含む |

50 | |

| -162℃以下に冷却して液化する(体積が1/600) | ||

| 液化石油ガス LPG |

C3H8:C3H4:C4H10:C4H6 | 84~125 |

| 常温で加圧して液化する(体積が1/250) | ||

| 石炭ガス (コークス炉) |

石炭を乾留してCH4:H2:COが発生 | 20 |

| 高炉ガス | 製鉄高炉から発生 CO2:CO:ダストが多い |

3 |

| 都市ガス | LNG+LPGで発熱量を調整 | 46.1 |

液体燃料

●液体燃料の物性・特徴

| 石炭に比べばいじんの発生量が少ない。 |

| 重油では硫黄分を多く含むため燃焼時にSOxが多く発生する。 |

| 灰分はほとんど含まない |

| 灰中の金属酸化物が支障の原因になることがある |

●液体燃料の種類と性状

| 種類 | 引火点 沸点 流動点 (℃) |

動粘度 (cSt) |

密度 (g/cm3) |

硫黄 (wt%) |

残留炭素 (wt%) セタン指数 |

||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 重油 | 1種 A重油 |

1号 | 60以上 --- 5以下 |

20以下 | 0.5以下 | 4以下 --- |

|

| 2号 | 2.0以下 | ||||||

| 2種 B重油 |

1号 | 60以上 --- 10以下 |

50以下 | 3.0以下 | 8以下 --- |

||

| 3種 C重油 |

1号 | 70以上 --- --- |

250以下 | 3.5以下 | --- --- |

||

| 2号 | 400以下 | - | |||||

| 3号 | 1000以下 | - | |||||

| 軽油 | 特1号 | 50以上 180~350 5以下 |

2.7以上 | 0.80~0.84 | 10ppm 以下 |

--- 50以上 |

|

| 1号 | 50以上 180~350 -2.5以下 |

||||||

| 2号 | 50以上 180~350 -7.5以下 |

2.5以上 | --- 45以上 |

||||

| 3号 | 45以上 180~350 -20以下 |

2.0以上 | --- 45以上 |

||||

| 特3号 | 45以上 180~350 -30以下 |

1.7以上 | |||||

| 灯油 | 白灯油 | 1号 | 40以上 150~300 --- |

--- | 0.78~0.80 | 80ppm 以下 |

--- --- |

| 茶灯油 | 2号 | 0.5%以下 | |||||

| ガソリン | JIS1号 | --- 30~200 --- |

--- | 0.73~0.76 | 10ppm 以下 |

--- 96以上 |

|

| JIS2号 | --- 89以上 |

||||||

噴霧時=80~90℃

●灯油:高発熱量=37[MJ/kg]

煙点:1号灯油=23mm以上

2号灯油=規定なし

●ガソリン:鉛=検出されない

メタノール=検出されない

硫黄=10ppmwt以下

ベンゼン=1vol% 以下

含酸素分=1.3wt%以下

エタノール=3vol%以下

灯油混入=4vol%以下

MTBE=7vol%以下

●ナフサ:引火点40~47℃

沸点135~210℃

固体燃料

●固体燃料の種類と性状

| 種類 | 炭化度 燃料比 発熱量 着火温度 比重 |

比熱 揮発分 すす |

||

|---|---|---|---|---|

| 石炭 | 低品位 | 泥炭 | 小 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 大 |

大 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 小 |

| 褐炭 | ||||

| 亜瀝青炭 | ||||

| 高品位 | 瀝青炭 | |||

| 無煙炭 | ||||

・石炭の灰分はシリカとアルミナが主成分

・石炭の灰と水以外には酸素も含まれる。

・コークスの製造には、強粘結炭が適している。

●コークスの性状

・生成方法粘結性石炭を1000℃以上で乾留。・揮発成分が少なく、燃焼時に煙を発生しない。

・灰分は石炭より多い。

●各種燃料の傾向 まとめ

| 種類 | Cmax | 理論空気量 | 着火温度 |

|---|---|---|---|

| 炭 | 高 | 中 | 低 |

| 油 | 中 | 高 | 中 |

| ガス | 低 | 低 | 高 |

燃焼方法

●気体(ガス)

| 燃焼方式 | 燃焼方法 | 実使用 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 完全予混合形 | 予混合燃焼 | 燃料流量調節比が大きい | 流量が小さくなると逆火が起こる | |

| 拡散燃焼形 | 拡散燃焼 | ボイラー | 操作範囲が広い | 逆火の危険性が少ない |

| 部分予混合形 | 上2つミックス | 中小型バーナー |

●液体(油)

| 燃焼方法 | バーナー形式 | 燃料使用範囲 油量調整範囲 |

炎の形状 | 用途 |

|---|---|---|---|---|

| 噴霧燃焼 | 油圧式 非戻り油形 |

50~5000 1:1.5-2 |

広角で,比較的短炎 | 負荷変動の少ない |

| 油圧式 戻り油形 |

50~5000 1:3.0-3.5 |

発電 船舶 大型ボイラ |

||

| 回転式 (回転数:3000~ 7000rpm) |

20~2000 1:2-5 |

広角で、炎の長さは可変 | 中・小型ボイラ | |

| 高圧気流式 内部混合形 |

10~3000 1:5-8 |

狭角で,長炎 | 製鋼用平炉 連続加熱炉 |

|

| 高圧気流式 外部混合形 |

10~600 1:3-6 |

ガラス溶融炉 セメントキルン |

||

| 低圧空気式 連動形 |

1.5~150 1:4-6 |

比較的狭角で短炎 | 小型加熱炉 熱処理炉 |

|

| 低圧空気式 非連動形 |

4~200 --- |

|||

| 蒸発燃焼 |

(燃焼できない液体が酸素がある場所まで移動し燃焼する為)

●重油のような蒸発しにくい物質は、微小な霧状にしてから燃焼させる噴霧方式を用います。

●固体(石炭)

| 燃焼方法 | 基準空気比 | ガス速度 | |

|---|---|---|---|

| 固定層燃焼 | ストーカ燃焼 | 1.3~1.45 | 0.8~1.5m/s |

| 流動層燃焼 | 気泡流動層 | 1.2~1.45 | 1~2m/s |

| 循環流動層 | 4~8m/s | ||

| 微粉炭燃焼 | 1.2~1.3 | 10~15m/s | |

・すす

気相反応型:ガス組成:H2:1~6wt%含

ガスタービンのばいじん発生量は燃焼器圧力の増大に伴って増加します。

セノスフィア:重油を燃焼蒸発させた後に残るコークス。気相反応で生成した煤より粒子が大きい。

腐食

●低温腐食

| 原因 | ・燃焼ガス中のSOx SO2:95~99% SO3:1~5% → H2SO4になり凝縮して腐食させる ・NOx+水蒸気もある |

|---|---|

| 対策 | ・低S分燃料を使用 ・排ガス温度を酸露点以上にする ・低空気比燃焼でSO3の生成を少なくする ・中和剤を注入する(MgO・ドロマイト・MgCO3・ZnO・NH3) ・バッフルを設けてガスの流れを整える |

●高温腐食

| 原因 | ・バナジウム・ナトリウム(硫酸Na)が灰分に 残留し高温面に付着して腐食 |

|---|---|

| 対策 | ・高温部の温度を下げる ・スートブロワーを適切に配置し付着物を出来るだけ落とす ・灰の融点を上昇させる添加剤を注入し付着を少なくする ・バナジウム/ナトリウムの少ない重油を使用する ・点検時にスケール除去を行う |

測定・計器

●ガス分析計

| 方式 | 二酸化炭素 | 酸素 | 一酸化炭素 |

|---|---|---|---|

| オルザット式 | KOH | KOH+ピロガロール溶液 | 塩化アンモニウム+ 塩化銅溶液+ アンモニア水 |

| ペンペル | KOH | - | - |

| ジルコニア式酸素計 | - | 高温に加熱し電位差測定 妨害因子:CO,CH4,SO2 |

- |

| 磁気式酸素計 | - | 磁界を利用し連続測定 妨害因子:NO 磁気風式、磁気力式 |

- |

| 電極式酸素計 | - | ガス透過膜を通す 妨害因子:SO2,CO2 |

- |

| ガルバニ電池式酸素計 | - | 小型安価だが、短寿命 | - |

| 電気式二酸化炭素計 | 熱伝導率が空気比 で低い事を利用 |

- | - |

| 赤外線吸収式 | 赤外領域の吸光 | - | 赤外領域の吸光 |

| ガスクロマトグラフ | - | - | TDCかFID |

| 検知管 | 変色を利用 | ||

| 定電位電解 |

●硫黄酸化物の化学分析

| 方式 | 測定範囲 | 特徴 | 妨害因子 |

|---|---|---|---|

| イオンクロマト | 0.5~290ppm | ①SO2を過酸化水素に吸収 ②硫酸イオンを測定 ・塩化水素、NOxの同時分析も可能 |

・硫化物 ・高濃度還元性ガス |

| 沈殿滴定 (アルセゾナⅢ) |

140~700ppm | ①SO2を過酸化水素に吸収 ②2-プロパノールと酢酸を加え ③アルセゾナⅢ指示薬と酢酸Baで滴定 |

- |

| 中和滴定 | 70~2800ppm | ①SO2を過酸化水素に吸収 ②メチルレッドとメチルブルー指示薬とNaOHで滴定 |

・酸性ガス ・アンモニア |

| 比濁 (光散乱)法 |

5~300ppm | ①SO2を過酸化水素に吸収 ②グリセリン、NaCl、塩化Baを入れ 硫酸Baとして白濁させる。 ③その吸光度を測定 |

懸濁物質 (にごり) |

| 沈殿滴定 (トリン) |

30~5100mg/m3 | ①SO2を過酸化水素に吸収 ②pH3.5に調整しトリンし指示薬 と過塩素酸Baで滴定 |

・SO3 ・揮発性硫酸塩 ・陰イオン ・多価金属 ・陽イオンの揮発性の塩 |

●硫黄酸化物の自動分析

| 方式 | 測定範囲 | 特徴 | 妨害因子 |

|---|---|---|---|

| 溶液導電率 | 0~25ppm 0~3000ppm |

・反応時間が15分と他に比べ時間が掛かる | +因子:CO2,HCl,NO2 -因子:NH3 |

| 赤外線吸収 | ・SO2の7.3μmの赤外線吸収量の変化を測定 ・共存ガス対策器:光学フィルター、補償用検出器 |

水分,NO2,CO2,炭化水素 | |

| 紫外線吸収 | ・SO2の280~320nm付近の紫外線の吸収量の変化を測定 | NO2 | |

| 紫外線蛍光 | ・紫外線を当てSO2を励起させ蛍光を測定 | 炭化水素 | |

| 干渉分光 | ・炭化けい素棒抵抗発熱体などを用いた干渉光を試料に当て、成分の波長吸収を測定 ・多成分の同時測定、高感度測定が可能 |

水分,CO2,炭化水素 |

●窒素酸化物の化学分析

| 名称 | 吸収液 | 酸化剤 | コメント |

|---|---|---|---|

| 亜鉛還元ナフチルエチレンジアミン吸光度法 (Zn-NEDA) |

硫酸 | オゾン | NOxをオゾンで酸化→硫酸で硝酸イオンへ→亜鉛で亜硝酸イオンにし、ナフチルエチレンジアミンを加え赤発色させ吸光度(545nm)を測定 |

| ナフチルエチレンジアミン法 (NEDA) |

過酸化水素-ギ酸Na | - | NOxを過酸化水素-ギ酸Naで、亜硝酸イオンにし、ナフチルエチレンジアミンを加え赤発色させ吸光度(545nm)を測定 |

| イオンクロマトグラフ | 硫酸-過酸化水素水 | オゾン・酸素 | NOxを4~7000ppmまで広範囲に測定可能 |

| フェノールジスルホン酸吸 光光度法(PDS法) |

NOxを硝酸イオンにしフェノールジスルホン酸を加え黄発色させ吸光度(400nm)を測定 | ||

| ザルツマン吸光光度 | 吸収発色剤 | - | NO2を吸収発色剤スルファニル酸-ナチフルエチエンジアミン酢酸溶液で赤発色し吸光度(545nm)を測定 |

●窒素酸化物の自動分析

| 名称 | 測定物質 | コンバーター | 特徴 | 妨害因子 |

|---|---|---|---|---|

| 化学発光方式 | ・NO ・NOx (NOとして測定) |

必要 | ・コンバーターでNO2→NOにする。 ・NO+O3→NO2(化学発光) ・構成部品 光学フィルター,光電変換素子,増幅回路 |

CO2(-) NH3(+) |

| 赤外線吸収方式 | ・コンバーターでNO2→NOにする。 ・NOの5.3μm付近の赤外線吸収を測定 ・セル窓はふっ化カルシウム板 |

H2O CO2 SO2 炭化水素 |

||

| 紫外線吸収方式 | ・NO ・NO2 ・NOx(NO+NO2) |

不要 | ・紫外線領域の吸収波長を測定 ・ SO2の吸収波長はNOと重ならないが、NO2は妨害因子となる ・構成部品 プリズム,回折格子 |

SO2 炭化水素 |

| 差分光吸収方式 | NO,NOxを同時測定 |

●温度計

| 電気抵抗温度計 | 温度と金属の電気抵抗の関係 |

|---|---|

| 熱電温度計 | 異種の金属線を接合したもの |

| 光高温度計 | 光度の差を利用したもの |

・R:測定範囲 -50~1768℃

精度が良くバラツキや劣化が少ないため、標準熱電対として利用されている。

・K:測定範囲 -270~1372℃

温度と熱起電力との関係が直線的で、工業用で多く使用される。

●流量計

| 容積式 | ・ガスメーター (湿式・乾式) ・ロータリーピストン ・オーバル ・ルーツ |

| 流速式 | ・軸流式 ・タービン |

| 面積式 | ・フロート型(ローターメーター) ・ピストン型 |

| 全圧・静圧 | ・ピトー管 |

| 絞り | ・ベンチュリー管 ・フローノズル ・オリフィス |

| 熱線素子 | ・熱式風速計 |

| カルマン渦式 | ・渦流量計 ・スワールメーター ・デルタ流量計 |

除外技術・方法

●排煙脱硫

| プロセス名 | 反応系 条件 |

コメント |

|---|---|---|

| 石灰スラリー吸収法 | CaCO3 + SO2 → CaSO3 + O2 → CaSO4 スラリー濃度5~15% |

・析出注意:pH6程度以下で運用 ・pH4以下で脱硫性能低下 ・除塵塔なし→スート混合式 ・除塵塔あり→スート分離式 ・反応速度:Ca(OH)2 > CaCO3 ・石灰石の使用量: 別置き酸化方式<吸収塔酸化方式 |

| 水酸化マグネシウム スラリー吸収法 |

SO2 + H2O → H2SO3 Mg(OH)2 + H2SO3 → MgSO3 + H2SO3 → Mg(HSO3)2 + Mg(OH)2 → MgSO3 + O2 → MgSO4 スラリー濃度5~10% |

・石灰のような析出の問題がない ・硫酸マグネシウムの再生式 MgSO4 + Ca(OH)2 → Mg(OH)2 + CaSO4 |

| アルカリ溶液吸収法 | NaOH + SO2 → Na2SO3 + O2 → Na2SO4 |

パルプ業界は複生成物を利用できる |

| ダブルアルカリ法 | NaOH + SO2 → Na2SO3 + Ca(OH)2 → CaSO3 |

石灰スラリーも使用するが、SO2の吸収反応には関与しない |

| 酸化吸収法 | H2O + O2 + SO2 → H2SO4 + CaCO3 → CaSO4 |

|

| スプレードライヤ法 | 上記Na,Ca系溶液を使用 | アルカリ溶液を炉内に噴霧乾燥し、 生成塩を集じん機で回収する。 |

| 活性炭吸着法 | SO2→ SO3 + H2O → H2SO4 |

生成した硫酸は水洗 |

●排煙脱硝

| プロセス名 | 反応系 条件 |

コメント |

|---|---|---|

| アンモニア接触還元法 | NH3+NOx+触媒→N2+H2O | ・酸化チタン・酸化バナジウム(250~450℃) V2O5の代わりにMoO2、WO2 ・硫酸水素安析出を抑制 ・白金触媒はSOxで被毒 |

| 無触媒還元法 | NH3+NOx→N2+H2O | (1000℃)脱硝率が低い。 NH3を増やせば率は上がるが未反応NH3が増える |

| 活性炭法 | NOxは活性コークスによりN2へ 活性炭で物理吸着(SOxも同時に除去) |

SO2と優先的に反応するため脱硝率はあまりよくない |

| 酸化還元法 | NO+O3orClO2→NO2+Na2SO3 |

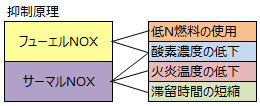

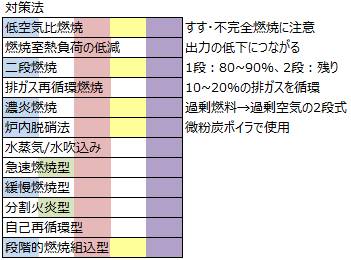

●NOxの発生原因・対策

●燃焼によるNOxの生成

・気体燃料は一般的にNOxの発生が少ない

・燃焼により生成するNOxは90%以上がNO

・燃焼ガスは、高温域の滞留時間を長くするほどNOxの生成量が多い

・サーマルNOxは、燃焼温度が高いほど生成量が多い

・Zeldovich機構=サーマルNOxの生成

・フューエルNOxの一部は、アンモニアやシアン等の中間生成物を経て生成される

・燃料中の窒素分のフューエルNOxへの変換率は10~50%

・プロンプトNOxは、COやH2の燃焼では生成しない

測定技術

●気体燃料

| 名称 | 分析法 | 成分分類 |

|---|---|---|

| 炭化水素 | ガスクロマトグラフ (TCD) 燃料・燃焼物・空気中の成分 |

|

| ヘリウム | 一般成分 | |

| 水素 | 一般成分 | |

| 酸素 | 一般成分 | |

| 窒素 | 一般成分 | |

| 一酸化炭素 | 一般成分 | |

| 二酸化炭素 | 一般成分 | |

| 全硫黄 | 過塩素酸バリウム沈殿法 ジメチルスルホナゾⅢ吸光光度法 |

特殊成分 |

| 硫化水素 | よう素滴定法 メチレンブルー吸光光度法 酢酸鉛試験紙法 |

特殊成分 |

| アンモニア | 中和滴定 インドフェノール吸光光度法 硝酸銀-硝酸マンガン |

特殊成分 |

| ナフタレン | ガスクロマトグラフ法 | 特殊成分 |

| 水分 | 露点法 吸収秤量法 |

特殊成分 |

●液体燃料

| 名称 | 分析法 | 対象 |

|---|---|---|

| 硫黄分 | 酸水素炎燃焼式ジメチルスルホナゾⅢ滴定法 | ガソリン 灯油 軽油 |

| 微量電流滴定法 | ||

| 紫外線蛍光法 | ||

| 波長分散蛍光X法 | ||

| 燃焼管式空気法 | 原油 重油 灯油 |

|

| 放射線式励起法 | ||

| ボンベ式質量法 | ||

| 窒素 | マクロケルダール | |

| 微量電流滴定法 | ||

| 化学発光法 |

●固体燃料

| 名称 | 分析法 |

|---|---|

| 水分 | 空気中乾燥減量測定法 |

| ヘリウム気流乾燥減量測定法 | |

| 窒素気流乾燥減量測定法 | |

| 共沸蒸留法 | |

| 灰分 | 815℃で加熱し、残分割合% |

| 揮発分 | 900℃で7分加熱(水分を除く) |

| 炭素・水素 | リービッヒ法 |

| シェフィールド高温法 | |

| 全硫黄 | エシュカ法 |

| 高温燃焼法 | |

| 全窒素 | セミミクロケルダール |

| 発熱量 | 燃研式B形熱量計or燃研式自動熱量計 |

●測定成分と機器の材質

| 材質 | 測定成分 塩素 |

測定成分 塩化水素 |

測定成分 フッ化水素 |

|---|---|---|---|

| ●金属系 ステンレス チタン |

× | ○ | ○ |

| ●ガラス系 シリカガラス セラミックス |

○ | ○ | × |

| 四ふっ化エチレン樹脂 | × | ○ | ○ |

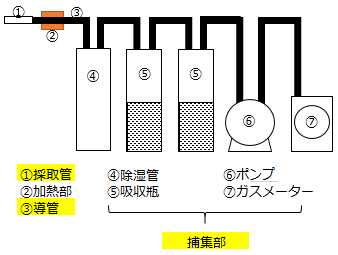

●試料ガス採取方法

・ガス採取点は、断面形状が急激に変化する部分を避ける。・大型ダクトでのガス採取点は、採取位置断面に複数点を設置する。

但し、どの点でも大きな変化が無ければ(±15%以下)、採取点を1点としても良い。

・ダストの混入を防ぐため採取管に取り付ける『ろ過材』は化学反応・吸着作用のない材質にしなければならない。

・導管は下り勾配になるようにする。

・採取口は,ダクト内の排ガスの流れに対して,ほぼ直角に採取管を挿入する。